宮城県気仙沼市唐桑町明戸208番地6 電話:0226-32-3142 FAX:0226-32-3071

mail:karakuwa-sho@kesennuma.ed.jp HP:http://www.kesennuma.ed.jp/karakuwa-syou

宮城県気仙沼市唐桑町明戸208番地6 電話:0226-32-3142 FAX:0226-32-3071

mail:karakuwa-sho@kesennuma.ed.jp HP:http://www.kesennuma.ed.jp/karakuwa-syou

卒業式を実施しました。4月から学校のリーダーとして活躍してきた6年生。いつも優しくチームワークよく,全校児童を引っ張ってくれました。多くの保護者の皆様,地域の方々に見守られ,中井小学校との統合初年度,新生唐桑小学校の卒業生として立派な態度で巣立っていきました。これからも夢を持ち,夢に向かって挑戦し続けてほしいと願っています。

3月14日(金),市内の先陣を切って卒業式を行います。11日はそれに向けて予行を行いました。卒業生だけでなく,5年児童,係の教員もついての練習です。今年,PTAからいただく卒業証書フォルダでの証書授与の所作を確認したり,別れの言葉の歌や言葉など気持ちを伝えるための声の出し方,大きさを確認したりしました。予行を終え,また一歩卒業に近づきました。14日に向けさらに気持ちを高めていきます。

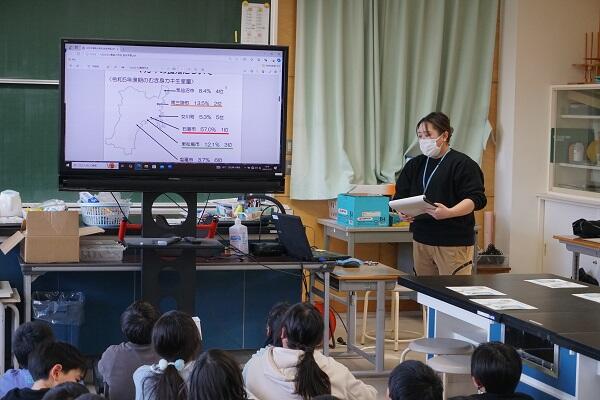

3月11日、みやぎ鎮魂の日。震災当時、市内の小学校の校長,市教育委員会学校教育課長をされていた小野寺正司先生をお迎えして「震災の風化を防ぐ」と題して講話をいただきました。震災当時の様子や,心の不安を訴えた子どもたちがいたこと,その不安を取り除くために「心の復興プロジェクト」として,絵を描き表現することによる心の安定化を図ったこと,そのことにより子どもたちが笑顔を取り戻していったことなどをお話しいただきました。講話を聞いた子どもたちは,「お家の人から聞いていた事と関連づけて今日の話を聞いた。」「14年前のことを初めて知った。次にこういうことがあっても自分の命を守れる行動をしたい。」「高校生の作った詩が心に残った。心に沁みた。災害への準備 自分の命は自分で守る。」等の感想を持っていました。

1年生で歯科校医佐藤先生をお迎えして歯の大切さを学ぶ授業「歯の王様を磨こう」を実施しました。歯の王様(6才臼歯)がなぜ王様と呼ばれているのか,王様なのにどうしてむし歯になりやすいのかを学んだ後,カラーテスター(2色染め出し液)で歯垢染め出しをしました。まずは自分の指にガーゼを巻いてハブラシにしてみがき落としました。それでも落とし切れなかった汚れはハブラシでしっかりみがきました。

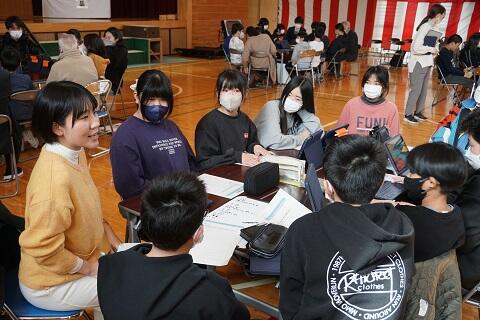

地域の皆様をお迎えして,5・6年生の「海と生きる探究活動」のまとめとして座談会を開催しました。グループワークでは「唐桑の未来を考えよう~魅力・活気・希望あふれる唐桑にするために~」をテーマに,子どもたち個々の探究活動を踏まえた自分なりの考えや思い,実現させたいことやその方法などについて話し合いました。地域の方々や探究コーディネーターからは子どもたちの考えに対し,たくさんの質問やアドバイスをいただきました。地域の皆さんの,子どもたちに対する期待度が伝わってくる座談会となりました。講評をいただいた探究コーディネーターからは,子どもたちの探究について,「身近なところから考え,行動していたこと」をお褒めいただきました。また,これからは「やりたいことを理想としてイメージして結びつけて,これからも探究を楽しんでほしい」とアドバイスいただきました。

3年生がメカブ削ぎの体験をしました。鮪立地区の小野寺庄一さんを講師にわかめの成長についての話をお聞きした後,専用の器具を使って,わかめの葉を削いでとメカブと切り離す作業を行いました。体験した子供たちは,慣れない器具と大きめの手袋にはじめは戸惑っていましたが,しばらくすると慣れてきて,上手に作業できるようになっていました。午後は,学校に戻って,いただいたメカブを茹で,おいしく試食しました。

5年生児童がホワイトボードミーティングを使った話合いの体験をしました。認定講師の山田美保子先生を講師にお迎えして実施しました。まず,ホワイトボードミーティングの進め方を指導していただきました。その後,ファシリテーターとなった山田先生の出すテーマに対して,ホワイトボードを使って意見をまとめていきました。面白そうにテーマについて話し合い,話合いが止まらなくなるほどの盛り上がりでした。今後の探究活動などに生かしてくれると期待しています。

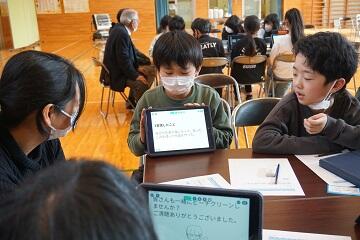

令和7年度に本校に入学する唐桑保育所,松圃幼稚園,唐桑幼稚園の子どもたちが来校し,授業体験を実施しました。1年生の教室で算数の授業を体験してもらいました。教科書を使っての初めての授業に,体験した子どもたちは緊張気味でしたが,一生懸命に教員の話を聞いて学ぼうとしていました。現1年生のアドバイスもあり,徐々に安心して授業に取り組む様子が見られました。新1年生の入学が楽しみになるとともに,現1年生の成長も感じられる交流活動となりました。

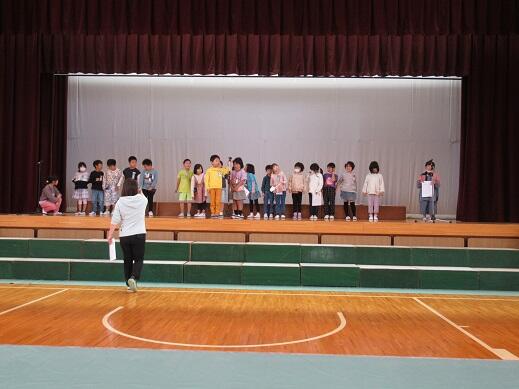

6年生を送る会を実施しました。それぞれの学年の児童一人一人が,お世話になった6年生に感謝の気持ちを届けよう,6年生との時間を楽しもうと取り組んでいました。6年生は「唐桑小学校を笑顔に」のテーマで感謝の演技を披露してくれました。6年生との勝負,ダンス,歌,ゲームなど,温かな雰囲気の会となりました。司会や会場作りを行った5年生は感謝の気持ちを伝えると共に,「次は自分たちが」という気持ちを前面に出してよく頑張りました。

冬休み前から練習を続けてきた長縄跳びの記録会を実施しました。校内の最高記録は6年生の3分間179回でした。最高記録が出せた学年も,そうでない学年もありましたが,それぞれの学年で自分たちの最高記録を更新しようと声を掛け合って頑張る様子が見られました。

音楽朝会を実施しました。今回は4年生の発表でした。「ゆかいに歩けば」(合唱),「オーラリー」「茶色の小瓶」(合奏)でした。一人一人,これまで学んできたことを発表しようと頑張る様子が伝わる演奏でした。演奏を聴いた子どもたちからは「4年生の楽器の演奏力が高かった」「音色がきれいだった」との感想も聞かれました。

2月12日今年度最後の学習参観を実施しました。じっくりの授業あり,歯磨き指導の授業あり,保護者の皆様への感謝の授業やできるようになったことの発表をした学年もありました。それぞれの学年で,1年間の成長を感じていただけたのではないかと思います。御参観ありがとうございました。

2月12日,神戸からアトリエ太陽の子主宰代表の中嶋洋子先生をお迎えし,親子講演会「命の一本桜プロジェクト」を開催しました。中嶋先生の一つ一つ,順を追った説明,パワフルかつ情熱的な指導に子どもたちも引き込まれ,素晴らしい作品を仕上げることができました。保護者の皆様には強力なサポートをいただき,無事時間内に終えることができました。御協力心より感謝いたします。また,神戸からお越しいただいた中嶋先生,スタッフの皆様心より御礼申し上げます。

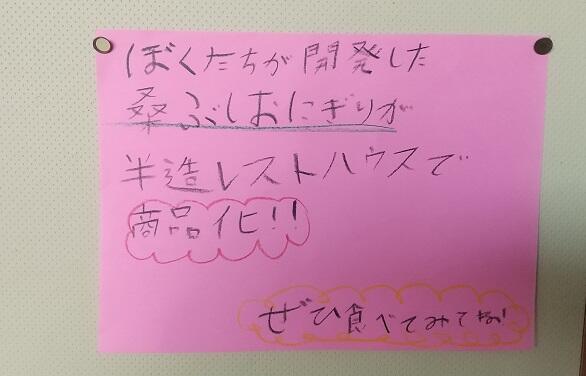

6年生の1グループが「海と生きる探究活動」の一環で販売会を企画し販売のお手伝いをさせていただいていた、「桑ぶしおにぎり」が商品化されました。半造レストハウスの皆様にも多大な御協力をいただきました。自分たちが 「唐桑のためにできることは何か」を考えてきた成果が形となり,子どもたちもとても喜んでいます。

来年度入学のお子さん・保護者を対象に1日入学と保護者説明会を実施しました。保護者の方には『子どもの愛し方』と題して親業インストラクターをお迎えし就学期子育て講座,その後は入学前の準備,入学後の学校生活等について説明しました。子どもたちには話の聞き方,返事の仕方などを伝えると共に,校舎内の見学などをしました。元気いっぱいな子どもたちが1年生として入学してくるのが今から楽しみです。

2月2日,6年生が本校のカキ筏で育ったカキをむく作業を体験をしました。4年生の時に種をつけ育ててきたカキを収穫し,身をナイフで丁寧にむきとりました。この日は親子での作業でした。体験した児童は「収穫できてうれしい」,「カキフライや鍋物にして食べるのが楽しみ」などと感想を述べていました。これまで3年間,学校支援委員の方にお世話になって育ててきたカキの収穫を喜び合いました。

1月24日から1月30日までの1週間は「学校給食週間」となっています。これにちなんで1月28日(火)は朝会で給食感謝の会を実施しました。中央給食センターから栄養教諭の岩渕先生をお招きし,子どもたちが一人一人書いた,栄養士,調理員など給食に関わっている方々への感謝の手紙を渡しました。岩渕先生からは,給食の三つの栄養バランスについて説明していただき,給食を残さず食べて丈夫な体を作ってほしいというお話しがありました。 また,給食時には24日の唐揚げの食材提供をしていただいた,株式会社オヤマ様の方にお越しいただき,6年生に,タンパク質を多く含む食材であることについてお話しをしていただきました。また,この食材を監修したユーチューバ-,オガトレさんのお話もオンラインでお聞きしました。

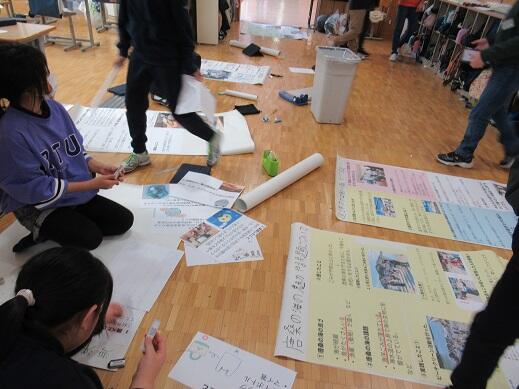

1月24日,子どもたちの海洋教育の探究活動や体験活動についてまとめたことを発表する「リアスサミットin唐桑」を開催しました。地域の皆さん,保護者の皆さん,近隣の学校,幼稚園の先生方にもに多数御来校いただき,子どもたちの学習活動の成果を御覧いただきました。自分で見て,聞いて,足を運び,考え,実践したことをまとめて発表した子どもたちに,たくさんのお褒めの言葉をいただきました。

1月24日に「リアスサミットin唐桑」を開催します。子どもたちが,これまでの海洋教育の活動で体験してきたことや探究してきたことをまとめ発表します。その発表に向けて各クラスでの準備が行われています。保護者の皆様,どんな発表になるか,楽しみに御来校ください。

講話朝会をしました。校長から,「ハチドリのひとしずく」という童話の話をしました。南アメリカの先住民に伝わるお話です。あらすじは,「森が燃えると森の生きものたちはわれ先にと逃げていきました。でも一匹の小さなハチドリだけは いったりきたり,くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何になるんだ」と言います。動物たちにハチドリは「私は、私にできることをしているだけ」と答えます。」

自分の目の前で起きていることに無駄だと言われようとも「いま、私にできること」をし続けるハチドリの姿には学ぶものがあります。最後に,「子供たちにはこれから今の学年で自分ができることを見つけ取り組んでいってほしい」と伝えました。

校内席書大会を実施しました。1・2年生は硬筆,3年生以上は毛筆と硬筆に分かれて取り組みました。どの児童も1時間,集中して粘り強く自分の作品を仕上げようとしていました。でき上がった作品は校内書きぞめ展の際に掲示して保護者の皆様に御覧いただきます。

1月7日(火),冬休み明けの登校日。講話朝会を行いました。 校長からは,「2025年になり,次の学年まで1~4年生は49日,5年生は50日,6年生は46日間の学習になります。今年は巳(へび)年ですのでへびのように粘り強く,目標に向かって努力する姿を周りの人に見せてほしいです。」と伝えました。 6年の代表児童は,「残りの小学校生活で,苦手な算数の克服と得意の外国語を頑張ること,委員会などの役割を最後まで頑張ることを意識し,1日1日を大切に過ごしたい。」と発表しました。

冬休み前の講話朝会をしました。校長からは子どもたちに,夏休み明けからの頑張りで一回りも二回りも成長できたこと,目標を振り返り,できたことはおうちの方々や先生に褒めてもらい,できなかったことはこれから伸びるチャンスと思い取り組んでほしい,ということを話しました。また,冬休みは新年の目標を立てること,命を大切に過ごすことの二つのことをしてほしいと伝えました。児童代表の1年生は,これまで頑張ったこととして学習発表会の「サラダでげんき」,算数の勉強に楽しく取り組んだことを発表し,入学してくる1年生に優しく学校のことを教えてあげる2年生になりたいと抱負を述べました。

6年生有志が海と生きる探究活動や総合的な学習の時間で学習したことをもとに,「歴史オルレ」を実施しました。身近な地域の歴史の素晴らしさに気付き,それを歩きながら探訪しもっと知ってもらおうというものでした。当日は2年生から6年生までの親子22名が参加して行われました。唐桑小から,地福寺⇒下二本杉⇒旧唐桑小⇒早馬神社を巡るコースで,特別に地福寺の本尊の裏側や早馬神社の御朱印状をいただくなど,貴重な体験ができました。雪のちらつく寒い中でしたが,有意義な時間を過ごすことができました。

畑の活動でお世話になった方々をお呼びして感謝の会を行いました。会の準備や進行は1・2年生が分担して行いました。ジャガイモやサツマイモ,大根を植えたり,収穫したりする活動を思い起こしながら,お世話になった方々への感謝の思いを持って,ふかしたサツマイモをみんなで味わいました。最後は1・2年生がお礼の歌をプレゼントしました。お世話いただいた方々も子どもたちも,笑顔の会となりました。

12月12日(木),宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場の金澤さんと鈴木さんをお招きし,カキの解剖体験を行いました。今年度からカキの養殖体験を始めた4年生にとってとても興味をそそられる活動だったようです。自分でカキをむく体験も兼ねていましたが,上手にむき,かきの身や内臓の様子を夢中で観察していました。動いている心臓を見て感動する子供もいました。ある子供は「今までカキのことを苦手に思っていたけれど,今日の活動でカキのことが好きになりました。」と目を輝かせていました。

12月11日(水),2,5年生を対象に,サケの発眼卵を観察したり,サケの種類や生態などについて学んだりする授業を実施しました。気仙沼市におけるサケの捕獲・採卵についてはほぼ壊滅的な打撃を受けている現状ではありますが,今年度も,気仙沼鮭漁業生産組合及び気仙沼市総務部水産課に御協力いただき,大変貴重なサケの発眼卵を御提供いただきました。 来年の4月頃に新2年生が稚魚を放流する予定ですので,それまでは2年生が一生懸命お世話をします。5年生で体験する「定置網起こし体験」で再会できることを楽しみに・・。

3年生が総合的な学習の時間で,ゲストティーチャーをお呼びし,わかめの成長について講話をお聞きしました。初めは10センチくらいのわかめの赤ちゃんをロープにくくりつけ,最終的には160センチほどまで成長すること,12月~2月頃の3ヶ月間で育てるが,一年放置すると腐ってしまうこと,わかめは5つの部位に分けられることなどをお聞きして,子供たちは大変驚いていました。写真や動画,クイズ,わかめの実物など様々な方法で説明してくださり,大変楽しく,勉強になりました。子供たちは,身近な漁師さんに来ていただいたからこそ,真剣に,そして興味津々で話を聞いていました。講話の後は「わかめ食べたくなってきた。」「買って帰ろうかな。」という声が聞かれました。

桑の葉児童会のお祭り「桑の葉祭り」を実施しました。開会式では計画委員が工夫を凝らした全校ふれあいゲームで盛り上がりました。その後,進行の係から「重大発表」のアナウンスで,新生唐桑小学校のキャラクターの発表があり,3年児童の発案した「からっちゃ」が紹介されました。ふれあいタイムでは,ゲーム,イラスト,スライムやビーズ作成などの体験ができるコーナーもあり,全校児童が交流し楽しみました。近隣の幼稚園の子どもたちや御世話になった方々にもおいでいただき,充実した時間を過ごすことができました。

講話朝会をしました。校長から、「今日はカエルの話です。でも、雨ガエルなどのカエルの話ではありません。」「さて、間違えるのは悪いことでしょうか」と問いかけ、「まちガエル」、「かんガエル」、「みちガエル」、それぞれのよさについて話しました。三つのカエルは成長の証。間違いを恐れず、間違いは成長のチャンスだと思って、どんどんいろいろなことに挑戦し、成長してほしいと伝えました。

気仙沼市、洋野町、只見町、鶴岡市の小中学校29校が参加しての「海洋教育こどもサミットin気仙沼」がオンラインで開催されました。本校では5・6年生が参加し、探究活動の発表をしたり、テーマに沿っての話し合いをしたりしました。6年生は唐桑の歴史、伝統を伝えていくためにできることついて発表しました。5年生は、海洋ごみを減らす活動や海の豊かさを感じるつりやごみ拾い活動について発表しました。代表児童は堂々と分かりやすく話していましたし,代表以外の子どもたちは,他の学校の発表についてメモをとったり,質問したりして学びを深めていました。

11月20日,唐桑中学校にて,唐桑中学校区学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会を設置している学校をコミュニティースクールと言います。ですから,本校と唐桑中学校はコミュニティースクールになります。昨今の子供たちや学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中,子供たちや地域の輝く未来を創るためには「社会総掛かり」での対応、学校・家庭・地域による一体的な取組が必要です。それを実現可能にする仕組みの一つが,コミュニティ・スクールです。委員には,自治会長,民生委員,県漁協,まちづくり協議会,防犯協会,社会福祉協議会,まるオフィス,地域の統合型クラブ,公民館,支所,これらの代表の方にお願いしております。今回の活動は,「地域作りのために学校が,学校作りのために地域が,それぞれ貢献してきたこと」,「これからしていきたいこと」についてワークショップ形式で話し合いました。協議会として初めてのワークショップでしたが,活発な熟議が行われました。

図書員会の児童朝会を行いました。図書委員の仕事として,「紙芝居の読み聞かせ,大空号の貸し出し本の回収,おすすめの本のお知らせ」をしていることを紹介しました。また,図書委員会からのお願いとして「もっと図書室を利用してほしいこと」を伝えていました。多読賞受賞者の紹介と表彰のあと,「図書室利用者数」,「図書の分類番号」等についてクイズを出し,図書室や図書への興味を高めていました。クイズで楽しみながら,図書委員の仕事内容や図書室についてよく理解できる集会でした。

6年生でホワートボードミーティングの授業を行いました。ホワイトボードミーティング認定講師山田美保子さんをお招きし2時間実施しました。子どもたちは,「お気に入りの給食」や「海と生きるとは?」,「唐桑の幸せ」の話題についてホワイトボードを使って積極的に話合いをしました。この授業では,体験するだけでなく,自分たちもファシリテーターとしての技術を学ぶ目的もありました。参加者の意見をホワイトボードに書くので何を話しあっているのかが明確になり,子どもたちも効率的,効果的な話合いができていました。今回学んだことを今後の海と生きる探究活動などに生かして行きます。

11月13日,朝全校緑化活動を行いました。児童全員で校舎前の花壇にパンジーの苗を植えました。上学年と下学年児童が協力しながら丁寧に植えていきました。苗をすべて植えた後は,環境委員の児童が個々も丁寧に水やりをし,苗を落ち着かせていました。来年きれいに咲き誇るのが今から楽しみです。

校内持久走記録会を実施しました。今年度ははじめて,一定の時間を全員が走りきる時間走の方法で実施しました。子どもたちは順位ではなく,◯周◯m走るという個々の目標に向けて練習から頑張ってきました。天候の関係で延期されましたが,多くの御家庭の皆様においでいただき,たくさんの御声援を受けて,子どもたちは精一杯頑張ることができました。順位がない分,参観の方には分かりにくさはあったとは思いますが,全員がはじめから最後まで走っていること,全員がラストスパートで頑張る様子が見られることなどは好評だったようです。当日までの健康管理や実施に向けての声掛けなど保護者の皆様の御協力に感謝いたします。

11月6日,5年生のPTA親子行事を実施しました。志津川自然の家から講師をお迎えしてニュースポーツ「ボッチャ」体験をしました。はじめはうまくボールを投げることができませんでしたが,回を重ねるごとに上達し,数々のスーパープレーも飛び出しました。親子で親睦を深めるよい機会となりました。学年委員の皆様,当日までの御準備,運営,お世話様でした。

11月6日,2年生のPTA親子行事を実施しました。2年生の内容は「スノードーム作り」と給食試食会でした。4時間目は親子で,とても素敵な,世界にたった一つの「スノードーム」を作ることができました。給食も和やかな雰囲気で楽しく食べることができました。委員の皆様の御準備によりスムーズな運営ができました。大変ありがとうございました。

5年生が定置網起こし体験をしました。サケ,イワシ,タチウオ,イカなど,多くの種類の魚をとることが出来ました。定置網起こしの漁法の体験と共に,とれる魚の種類から,水温などの環境の変化をはじめ様々なことに気付いていたようです。

26日学習発表会一般公開を実施しました。観客の多さに緊張してしまった児童もいましたが,1年生から6年生まで、全校児童が保護者,地域の皆様からの温かな拍手と声援を受け,一人一人輝くことができた学習発表会であったと思います。今年度は学芸会を「学習発表会」に変更し,教科の学習の発表であることを濃く出した発表としました。1・5・6年生の劇はすべて国語の教科書教材のものです。2年生は体育,3年生は音楽,4年生は総合的な学習の時間の学習の成果を発表しました。今回の学習発表会の成果を今後の学習や学校生活に生かしていけるよう取り組んで参ります。また,今年度の結果を基に,来年度の実施のあり方も検討していきたいと考えています。

学習発表会(児童公開)を行いました。1年生から6年生まで,楽しみながらも真剣に演技する姿が見られました。発表するだけでなく演技を見ているときには拍手や手拍子をしたり,太鼓や手話,ダンスのステージでは一緒に体を動かしたりしながら見入っていました。26日の一般公開まで,さらに練習を重ね,よい発表ができるよう取り組んでいきます。

地震,津波警報を想定した休憩時の避難訓練を実施しました。昼休み,訓練地震発生の放送で,校庭,廊下,教室にいた児童はそれぞれの身を守る体勢をとりました。その後,校庭に全員で避難しました。今回はさらに,津波警報を想定して明戸ニュータウンまで避難しました。子どもたちは真剣な表情で訓練に取り組みました。地震や津波はいつ起こるか分かりません。また,誰といるときかも分かりません。常に,児童一人一人が,いつでも,どこでも自分の頭で考え,身を守れるようにと今後も指導していきます。

23日の学習発表会児童公開,26日の一般公開に向けて,各学年での練習が進んでいます。一年生の練習をのぞいてみました。一年生は国語教科書の題材「サラダでげんき」の劇を発表します。一人一人のせりふあり、歌ありの楽しい発表となるよう、練習に取り組んでいました。

2学期の始業式を行いました。校長から,「新たな目標を立て自分自身と向き合い,自分を成長させていきましょう。特に2学期は学習発表会やリアスサミットなどの行事がたくさんあります。心を一つにして取り組んで行きましょう。挨拶,思いやりの心も伸ばしていきましょう。」と話しました。また,代表の4年児童は2学期に頑張りたいこととして,「割り算の筆算を頑張りたいです。低学年の児童に優しくしたいです。」と発表しました。保護者の皆様,地域の皆様,2学期も本校の教育活動への御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

10月26日の学習発表会に向けて各学年で練習に取り組んでいます。今年度は普段の学習の成果を発表するという色を強くした「学習発表会」としておこないます。4年生は総合的な学習の時間の発表として旧中井旧中井小学校の特色ある活動を引き継いで,太鼓と唄い込みを披露します。9日,10日は松圃虎舞,崎浜大漁唄込保存会の方々をお招きして,実際の迫力満点の演奏について学びました。これから,発表に向け練習を重ねていきます。

天候状況で延び延びになっていた1年生の「磯遊び」を,ようやく実施することが出来ました。曇り空で波が少し高かったのですが,子供たちは,貝殻や海藻,シーグラスなどを夢中で探したり,イソギンチャクに触ったりと,目を輝かせながら馬場の浜での楽しみを満喫できた様子でした。

3年生が「海と生きる探究活動」の学習で,大唐桑の畑を見学しました。子どもたちは大唐桑栽培愛好会の方による説明を興味を持って聞いていました。また,大唐桑を使ったお茶やうどんなどの試食もさせていただきました。

1・2年生がサツマイモほりを行いました。苗植えから管理まで,2名の学校支援委員の方々のお世話でたくさん収穫できました。大きいサツマイモ,変わった形のサツマイモなど,早速,自分たちで掘ったサツマイモを持ち帰りました。お世話いただきました2名の学校支援委員さん方に感謝いたします。

2年生が町探検に出かけました。グループごとに3方向に分かれて,お店(お菓子屋,釣具屋,飲食店),役所,寺院などを探検しました。子どもたちの素朴な質問にも丁寧にお答えいただきました。御協力いただきました地域の皆さんに感謝です。

武蔵野美術大学非常勤講師の先生においでいただき、4・5年生を対象に、映像の起源を体験する授業として、2つの体験活動を行っていただきました。1つ目のおどろき盤(フェナキスチスコープ)では、円盤型の型紙に自分で絵を描き、それを回転させることで絵が動いて見える仕組みを体験しました。2つ目のプラクシノスコープでは、デジタルカメラを使用し、連続性のある画像を写真に撮り、それを装置にセットして回転させ、鏡に映りこむ映像を見ることで動いて見えるという体験をしました。グループで相談して連続性のある8コマの写真を撮り、装置にセットして回転させると「わ!動いて見える!」と歓声が上がり、楽しく活動しながら映像の不思議について学ぶことができました。電気を使わなくても静止画が動画に見えるアニメーション装置の面白さ、過去のテクノロジーが現在につながっていることを体験的に学ぶ貴重な機会となりました。