数年前の登米市でのこども園への不審者、栗原での不審車両の侵入事案を受け、気仙沼市でも検討し、議会や新聞でも報じられていた防犯カメラが、津谷中学校にも設置されました。

校門と昇降口付近を24時間監視し、録画記録されます。

モニターは職員室内で見ることができ、青色のパトランプも点灯します。

2年前の夏頃から1階は基本常時施錠することにしており、保護者の皆様や地域の皆様が来校の際は、職員室・事務室に声掛けるようお願いの掲示もしております。

安全で安心な学校生活ができるよう努めていきたいと思います。

どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

1、2年生は、5校時、多目的スペースで、宮城教育大学連携理科拠点校事業として、講話を聴きました。

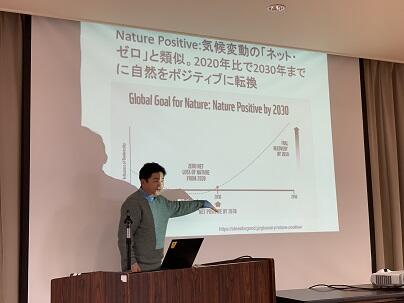

理科教育講座生物学教室の棟方 有宗(むなかた ありむね)先生にご来校いただき、「気仙沼の川と海の繋がり」と題して、三陸沖・気仙沼の海の豊かさと生物多様性についてお話しいただきました。

来年度の総合的な学習の時間(向が丘楽習)の参考の1つになれば幸いです。

その後、来年度に向けて、津谷小学校の先生方も含めて、教職員の研修も行いました。

1月24日(金曜日)から1月30日(木曜日)までは、全国学校給食週間です。

文部科学省の「全国学校給食週間について」という文を掲載します。

日本の学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。

戦後、食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に学校給食の再開を求める国民の声が高まるようになり、昭和21年6月に米国のLARA(Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開(「学校給食実施の普及奨励について」昭和21年12月11日文部、厚生、農林三省次官通達)されました。

昭和21年12月24日に、東京都内の小学校でLARAからの給食用物資の贈呈式が行われ、それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。

昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。

子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。

1月26日(日曜日)、津谷中学校の取組が新聞で紹介されました。

三陸新報には、金曜日に行われた総合的な学習の時間(向が丘楽習)の発表会のようすを掲載していただきました。

地域や海の課題を知るための講話やフィールドワークからまとめの発表会まで取材していただいたこともあり、1年のようすが分かるように書かれてありました。

河北新報には、毎週日曜発行の「こども新聞 週刊かほピョンプレス」のコーナー「わが校 わがまち スクール通信」に、執行部の生徒たちがまとめた記事が載りました。

どちらも本校の取組がよく分かる記事となっています。

河北新報のこども新聞は全校生徒に配布いたしましたので、ぜひ一度お目を通していただければと思います。

※2月5日

三陸新報も1月26日(日曜日)掲載でしたので、訂正しました。

5校時、多目的スペースで、2年生が立志式を行いました。

先週したためた立志の言葉を手に持って、一人一人が理由とともに決意を発表しました。

それぞれがしっかりと考えたよい言葉でした。

その意に則って、最上級生の1年間をしっかりと歩んでいってほしいと願っています。

【小泉スクールバスの予定】

運行予定表

添付ファイル: R8 1月.pdf

休日運行予定表

添付ファイル: R8 1月休日.pdf

【小泉スクールバス 変更】

〇ホームページアクセス用QRコード

〇津谷中学校ホームページ運用ポリシー

津谷中学校ホームページ運用ポリシー.pdf